Vor einiger Zeit habe ich die großen Junghans Dreikreis-Labor-Stoppuhren vorgestellt. Hier geht es nun um ihre kleinen Schwestern im Taschenuhrformat mit dem Junghans-Werk J28. Das Dreikreis-Zifferblatt dieser Uhr ist so markant, dass man es auf den ersten Blick wiedererkennt.

Die Dreikreis-Laboruhren von Junghans wurden ab 1950 verkauft, der älteste Hinweis auf die Dreikreis-Taschenuhr findet sich in einem Junghans-Katalog von 1956. Gebaut wurde diese aber wohl schon ab 1955. Und sie waren offensichtlich ein gr0ßer Erfolg, da sie bis 1989 gebaut wurden, also über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren.

Zur Geschichte der Dreikreis-Stoppuhren und ihres Entwicklers Hans Schlenker (1906 – 1984) finden sich Informationen im Artikel zu den Dreikreis-Labor-Stoppuhren.

Die Dreikreis-Stoppuhr als Taschenuhr gab es in folgenden Ausführungen:

| Referenz | Werk | Funktion |

|---|---|---|

| 128/3101 (alt) 028/3101 (neu) | J28 = 628.00 7 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. |

| 028/3202 (rot) 028/3203 (blau) 028/3204 (anthrazit) | 628.00 7 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Makrolon-Kunststoffgehäuse. |

| 128/3105 (alt) 028/3105 (neu) | J28 = 628.00 7 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. Wie 128/3101. Zur amtlichen Eichung unter der Zulassungsnummer 121 301e zugelassen. Zulassungsnummer, Uhrnummer und Halbschwingungsdauer der Unruh auf dem Boden eingraviert. Einfräsung zum Anbringen der Eichplombe unten am Gehäuse. |

| 128/3501 (alt) 028/3501 (neu) | J28/1 628.01 15 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. „Meister„-Stoppuhr. Vergoldete Platinen. |

| 128/3504 (alt) 028/3504 (neu) | J28/1 = 628.01 15 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. „Meister„-Stoppuhr. Vergoldete Platinen. Wie 128/3501. Wird von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt geprüft und mit einem amtlichen Prüfschein ausgeliefert. Gravierte Nummer auf der Außenseite des Bodens. |

| 128/3505 (alt) 028/3505 (neu) | J28/1 = 628.01 15 Steine 36.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. „Meister„-Stoppuhr. Vergoldete Platinen. Wie 128/3501. Zur amtlichen Eichung unter der Zulassungsnummer 121 302e zugelassen. Zulassungsnummer, Uhrnummer und Halbschwingungsdauer der Unruh auf dem Boden eingraviert. Einfräsung zum Anbringen der Eichplombe unten am Gehäuse. |

| 128/2501 (alt) 028/2501 (neu) | J28/11 = 628.11 15 Steine 360.000 A/h | Stoppuhr zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/100 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 12 Minuten. Metallgehäuse. „Meister„-Stoppuhr. Vergoldete Platinen. |

| 128/3111 (alt) 028/3111 (neu) | J28/2 = 628.02 7 Steine 36.000 A/h | Additions-Stoppuhr zur Erfassung verschiedener aufeinanderfolgender Vorgänge. 1/10 Sekunden-Anzeige. Anzeigebereich: 60 Minuten. Metallgehäuse. |

| ? | J28/20 15 Steine | Stoppuhr „Worktimer“ zur Erfassung einmaliger Vorgänge. 1/1000 Minuten-Anzeige (entspricht 6/100 Sekunden) Metallgehäuse. Nur ein Exemplar bekannt: Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen |

Ursprünglich wurde das Werk J28 genannt. 1962 benannte Junghans seine Werke um und ersetzt das J durch eine 6. So wurde aus dem J28 das 628.

Der Präfix der Referenz, bei Junghans Gruppe genannt, war bis mindestens 1965 die 128. Spätestens 1969 wurde er in 028 geändert.

[Quelle: Junghans-Katalog]

Die meisten Junghans Dreikreis-Stoppuhren haben ein verchromtes Metallgehäuse mit 55 mm Durchmesser (siehe Beispiele oben). Es gibt aber auch Ausführungen in Kunststoffgehäusen:

Die Uhren im Metallgehäuse haben einen aufgepressten Bodendeckel, bei den Meister-Varianten verbirgt sich darunter ein weiterer Staubdeckel.

Das gerade abgebildete Werk hat eine Schwanenhals-Feinregulierung am Unruhkloben. Da es auch viele J28/628-Werke ohne Schwanenhals gibt, hatte ich zunächst die Vermutung, dass dieser nur bei den „Meister“-Varianten mit 15 Steinen angebracht wurde. Es gibt aber sowohl „Meister“-Varianten ohne Schwanenhals als auch einfache 7 Steine-Werke mit Schwanenhals. Das Vorhandensein des Schwanenhalses hängt auch nicht damit zusammen, ob das Modell zur amtlichen Eichung geeignet war oder nicht. Es bleibt also ein Rätsel.

Nach dem Entfernen des Werkes muss noch das Zifferblatt entfernt werden.

Profitipp:

Sekunden- und Minutenzeiger nicht abheben, sondern einfach ein wenig nach oben ziehen. Dabei lösen sich die Herzen auf der Rückseite von den entsprechenden Zapfen am Werk. Die Zeiger können so am Zifferblatt verbleiben. Dies hat den großen Vorteil, dass diese Zeiger später nicht neu gesetzt werden müssen. Die Herzen sorgen dafür, dass sie automatisch korrekt positioniert sind. Der 1/10-Sekundenzeiger kann ganz normal abgenommen werden. Und wie bei den Dreikreis-Laboruhren besteht dieser aus drei Zeigern, von denen stets zwei durch die kleine Abdeckplatte verdeckt sind.

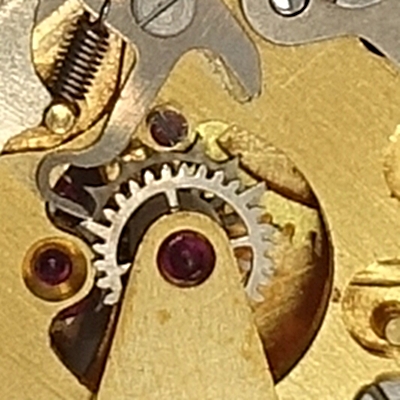

Schauen wir uns eines der Werke, ein Junghans J28/1, etwas genauer an:

Die Brückenseite (rechts im Bild) ist recht unspektakulär. Alle Räder befinden sich unter den Brücken, oberhalb sind nur die Aufzugwippe und die Sperrklinke zu sehen. Unter den Brücken sieht es so aus:

Normalerweise treibt der Federhauskranz das Minutenrad an. In diesem Fall sitzt das Minutenrad direkt auf der Rückseite des Federhauses:

Der Zapfen des Minutenrades trägt das Minutenherz (siehe weiter unten) und dieses wiederum den Minutenzeiger der Stoppuhr. Der Minutenzeiger dreht sich also kontinuierlich und macht keine Sprünge von einer Minute zur nächsten, so wie es bei vielen Chronographen der Fall ist.

Das Minutenrad treibt über ein Beisatzrad das gegenüberliegende Sekundenrad an, auf dessen Zapfen das Sekundenherz mit dem Sekundenzeiger sitzt. In einem klassischen Uhrwerk würde man dieses Zwischenrad als Kleinbodenrad bezeichnen.

Vom Sekundenrad geht es über ein zweites Beisatzrad zum Ankerrad, das gleichzeitig auch das Zählrad der 1/10-Sekundenanzeige ist. Auf seinem Zapfen sitzt also der zugehörige Zeiger.

Interessanter ist die Zifferblattseite des Werkes, auf der sich der Stoppuhrmechanismus, die sogenannte Kadratur, befindet:

Was passiert hier, wenn man auf den Knopf der Stoppuhr drückt?

Dieser drückt den Schalthebel1anach unten, der Schalthebel wiederum dreht das Säulenrad2aum eine Position weiter. Der Schalthebelarm1bsorgt mit seiner Feder dafür, dass der Schalthebel danach wieder in die Ausgangslage zurückkehrt. Die Schaltklinke2bgreift dagegen dauerhaft in das Säulenrad ein und fixiert dieses in der jeweiligen Position, sodass es sich zwischen den Schaltvorgängen nicht bewegt.

Das Säulenrad besteht aus zwei Ebenen. Unten befindet sich ein Zahnkranz, in den der Schalthebel und die Schaltklinke eingreifen. Senkrecht darauf stehen die Säulen. Diese und die dazwischen liegenden Lücken sorgen dafür, dass die für die unterschiedlichen Schaltvorgänge – Start, Stopp, Reset – zuständigen Hebel jeweils die richtige Position einnehmen.

Hier greifen folgende Elemente ein:

- Minutenherzhebel3a

- Anwurfhebel5

- Anhalthebel 6

Der Minutenherzhebel3a drückt beim Reset gegen das Minutenherz4a. Auf diesem sitzt der Minutenzeiger. Die Herzform sorgt dafür, dass der Zeiger beim Reset exakt auf der Null stehen bleibt. Gleichzeitig drückt der Minutenherzhebel auch den Sekundenherzhebel3bgegen das Sekundenherz4b, sodass auch der Sekundenzeiger auf Null gestellt wird.

Auf den ersten Blick hält man den Anwurfhebel5für einen Sekundenstopp, der beim Stoppen die Unruh anhält. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man jedoch, dass dieser nicht beim Stopp- sondern beim Startvorgang zum Einsatz kommt. Er gibt nämlich der Unruh einen kleinen Schubs. Der Anwurfhebel wurde allerdings nicht in allen Dreikreis-Stoppuhren verbaut, auch nicht in allen Meister-Varianten. Ich konnte bisher keine Logik ausmachen, nach der der Anwurfhebel vorhanden bzw. nicht vorhanden ist.

Ganz entscheidend für die Funktionsweise der Stoppuhr ist dagegen der Anhalthebel6.Er greift in das auf das Ankerrad aufgesetzte Zählrad7ein. Dieses hat abwechselnd neun kurze Zähne und dann einen längeren Zahn. Beim Stoppvorgang greift der Anhalthebel tief genug ein, um dieses zwischen zwei kurzen Zähnen anzuhalten. So kann einer der drei 1/10-Sekundenzeiger die Zehntelsekunden anzeigen. Beim Resetvorgang greift der Anhalthebel nicht so tief ein, sodass er nur den nächsten langen Zahn anhalten kann. Damit bleibt einer der drei 1/10-Sekundenzeiger immer exakt bei 0 stehen. Und das ohne Herz und Herzhebel! In beiden Fällen, also beim Stopp und beim Reset, blockiert der Anhalthebel das Ankerrad, daher bleibt die Unruh stehen.

Das folgende Bild zeigt die einzelnen Elemente bei den Schaltvorgängen

Nullstellung (Reset) -> Start -> Stopp (anklicken zum Vergrößern)

Zur besseren Übersicht abschließend noch die Position der wichtigsten Elemente als Tabelle:

| Herzhebel | Anwurfhebel | Anhalthebel | |

|---|---|---|---|

| Nullstellung | an Herzen anliegen | rechts | greift in langen Zahn |

| Start | frei | links | frei |

| Stopp | frei | rechts | greift in kurzen oder langen Zahn |